Quel drôle de paradoxe, quelle absurdité, quelle vérité aberrante se révèle dans ma situation actuelle. Laissez-moi vous en parler un petit moment. J’ai laissé derrière moi le journalisme, pour les raisons que ceux qui me connaissent ont sans doute compris. Je me suis concentré tout entier sur l’écriture, la littérature, cette prétention-là, ce salut-là.

Car pour moi, les deux, voire trois générations d’adultes qui aujourd’hui dirigent le monde sont perdues. J’ai 54 ans. Je suis un homme, je suis français, j’ai la peau blanche et le cheveu blond, l’œil bleu blanc, la cervelle étroite. Donc j’occupe une place à la fois dorlotée et maudite dans ce monde chancelant, bien sûr.

Mais je dis désormais qu’il faut se désintéresser des tenants de l’ordre dominant, à part pour les empêcher de nuire. Nous ne pouvons que résister, mais nous ne pourrons jamais les changer. Ces gens sont trop perclus de vermine télévisuelle, d’avidité médiatique, et même de cette boulimie d’opinions et de puissance des enfants gâtés, de prétention imbécile, de préjugés grossiers, capricieux, retournant tout, renversant tout à leur bénéfice, prenant une chose pour une autre et piétinant sur place lorsqu’ils sont contredits, assumant. Ce sont pour l’essentiel des brutes, des crétins, des cyniques, des histrions, des fanfarons ridicules et malfaisants qui ont fabriqué une foule à leur image et que la foule a porté au pouvoir pour mieux s’admirer elle-même. J’ai déjà dit ailleurs qu’un gouvernement de brutes ne produisait qu’un peuple d’abrutis. Nous l’avons sous les yeux.

La littérature m’a seule accaparée, donc. Écrire des livres pour ceux d’après, pour la génération qui vient et les quelques naufragés de ma génération à moi, plus précisément. Je crois sincèrement qu’il ne me reste plus que cela à faire. Que cela seul, et plus rien d’autre, contribue positivement au monde des vivants.

Et me voilà depuis un an lesté de trois livres, trois livres que personne n’a lu.

L’agent qui s’occupe depuis peu de leur trouver un éditeur, pour l’instant, fait chou blanc. J’essaye de lui dire qu’il peut me parler sincèrement, que je suis adulte et disposé à tout. Mais il ne me dit rien et m’évite. C’est sa forme d’optimisme à lui. L’environnement n’est pas facile, il faut dire. Alors qu’on me permette d’en parler ici pour faire le point sur eux. À défaut de pouvoir les lire, en attendant de leur trouver un port d’attache, au moins pourra-t-on s’y intéresser et voir à quoi ils répondent.

*

Depuis un moment, les livres me posent des problèmes. Je ne parviens plus à accepter aussi facilement qu’avant l’arbitraire de la fiction, ses fausses évidences, ses données premières. Ces derniers temps, j’ai pensé sans arrêt à Paul Valéry et à son impossibilité d’accepter sans rechigner la contingence pédante de « la marquise sortit à cinq heures ». Je comprends cela. Et j’ai fait avec. Aussi ai-je commencé par puiser dans l’Histoire, dans les faits irréels du passé vécu, la matière de mon écriture. Avec une idée simple, aussi simple que possible : fabriquer avec la vie d’un homme un objet littéraire.

C’est ce qui a donné…

LE ROMAN D’ANTONELLE

Le Roman d’Antonelle est la reconstruction romanesque d’un vie disparue : celle du chevalier arlésien Pierre-Antoine d’Antonelle de Saint-Léger Cabassole (1747-1817), devenu à la faveur de la Révolution française le citoyen Pierre-Antoine Antonelle, l’un des acteurs les plus en vue de la gauche jacobine, de l’année 1789 à la Restauration.

Ce républicain de 1790, athée convaincu, égalitariste, antiesclavagiste, anticolonial et socialiste, tour à tour major de la garde nationale, maire, Jacobin et Cordelier, juré du Tribunal révolutionnaire, représentant en mission, journaliste, agitateur clandestin en Provence et en Italie, théoricien du concept de « démocratie représentative », a pu un temps rivaliser de célébrité avec Robespierre, Bonaparte et Gracchus Babeuf, son ami et rival. L’historien Pierre Serna, qui a consacré sa thèse à son œuvre et sa vie et dégagé sa silhouette dans le terreau de l’Histoire de France, le qualifie avec facétie et justesse d’« aristocrate révolutionnaire », et même de « bonnet rouge à talons rouges ».

Mais par la grâce d’une ancienne habitude maçonnique, en homme pessimiste et prévoyant, Pierre-Antoine Antonelle a disparu volontairement de l’actualité immédiate et s’est sciemment dissout dans l’oubli, la confusion et, parfois, la calomnie.

J’ai voulu déjouer cette ruse et rendre compte, en le suivant pas à pas tout au long de sa vie, de l’expérience révolutionnaire en première personne. De sa naissance à sa mort, et même un peu au-delà, j’ai à mon tour refait son parcours, revu par ses yeux, ressenti sous le touché de ses mains, revécu sous les coups de son cœur, jusque dans son intimité honteuse parfois, ses névroses, ses désirs et ses pleurs, ses rires secrets.

Pour moi, il ne s’agit pas d’une biographie. Car la science, disait génialement Jean Giono, est « un instrument trop exact et trop dur ». J’ai, avec les moyens de la littérature, refait non seulement l’homme, mais aussi son monde, les gestes ordinaires, les choses banales, le climat, le chaud et le froid, les parfums et les puanteurs, les bizarreries, les violences, les folies d’Arles et de Paris, des lieux d’exil et de mémoire, de l’époque qui va des dernières robinsonnades du vieux Louis XV à l’arrogante prétention de l’âge industriel, sous l’occupation autrichienne et le règne revanchard de Louis XVIII, en plongeant tête nue dans la mêlée de la Grande Révolution, matrice de l’ère contemporaine.

Mais puisque je ne pouvais plus, sans subir le poids extravagant de questions encore sans réponses, raconter tout simplement des histoires, de pures inventions, c’est autre chose encore, par la suite, qui a retenu mon attention en réfléchissant au livre que je devais désormais écrire, dès lors. Un matériau brut, inexploré, immédiatement disponible. Quelque chose d’exclusif, c’est-à-dire ma propre vie, le voyage que j’ai entrepris étant enfant et qui me voit aujourd’hui encore plus démuni, dirait-on, que lorsque j’étais encore innocent et vierge, il y a quarante ans ou à peu près.

J’ai beaucoup lu. Pierre Michon, d’abord. Tout. Ainsi donc, on pouvait faire du Titien, du Tintoret, du Rembrandt en littérature. Non seulement, on en avait le droit et les moyens, mais ce n’était qu’ainsi qu’on haussait la vie des fermes, des bistrots, des chambres, à la hauteur des salles du trône des papes et des tyrans. Justice était enfin rendue.

Puis j’ai lu Claude Simon. Une grenade a explosé dans mon esprit et a tranché la question de Paul Valéry : oui, comme l’a dit notre Prix Nobel le plus méprisé, « le sujet du roman, c’est l’écriture ».

C’est ensuite la lecture des livres de Pierre Bergounioux qui m’a, non pas déstabilisé, mais au contraire remis d’équerre. Son questionnement incessant des « puissances obscures » à l’œuvre dans le présent, dans notre présent à tous, son obstination de survivant à y faire entrer « un peu de lumière » depuis l’âge de ses 17 ans, dit-il, et à chercher à « comprendre ce qui se passe », m’a parlé très clairement. C’est pourquoi j’ai placé en exergue une citation de lui, tirée de l’un de ses entretiens (« Nous avons une vie d’homme, l’âge adulte, pour disputer aux forces occultes l’otage que nous leur avons cédé, l’enfant que nous avons été. ») et que j’ai écrit, du 16 juin au 16 juillet, en un mois, l’été dernier…

DES VIES ENTIÈRES

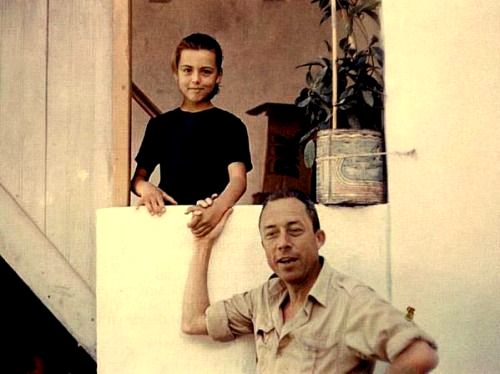

J’y parle de mon double, Nicodème Simon, né dans un hôpital de Saint-Cloud en 1969, la nuit où des hommes ont pour la première fois a marché sur la Lune. Fils unique d’une vedette de variétés, il n’appartient donc pas vraiment au monde commun des vivants.

Au tournant des années quatre-vingt, il a été entraîné par sa famille en Californie où, en même temps que le divorce brutal de ses parents, il a fait l’expérience de l’abandon, de la pauvreté et de la vie extravagante et limite que peut vivre un petit Français livré à lui-même, mythomane, blessé, mais terriblement vivant, et même divagant dans une sorte d’exaltation hallucinée dans le Los Angeles du fric, de la Bible et du porno. Son retour en France, en 1986, a été un réveil brutal et le début d’un récit des origines.

Des vies entières explore, dès lors, comme une loufoque galerie d’ancêtres, les brefs destins des hommes qui l’ont précédé : celui de son père Richard, dit « Richie » sur ses 45-tours, conçu par accident un soir de 14 juillet, sauvé de la noyade par un officier allemand sous l’Occupation, puis devenu l’idole des garagistes ; celui de son grand-père Lucien, évadé d’un Stalag en 1940, traversant à pied la Pologne en feu et retrouvant en France l’anonymat et le mépris ; celui de son arrière-grand-père Philippe, mystérieux ingénieur sur le chantier de la ligne de chemin-de-fer Cotonou-Niamey, initié aux rites vaudous et disparu sans laisser de traces ; celui de la longue lignée de tous ceux qui ont porté son nom enfin, et qui n’ont guère laissé d’autres souvenirs que quelques lignes gribouillées dans des registres d’état-civil et beaucoup de fantasmes dans la tête de leurs descendants.

Face à ces vies et ces mondes disparus, ce court roman a posé, pour moi, une question simple : de quoi sommes-nous les enfants ? Mais face aux mensonges, aux mystères, aux bobards, aux fantasmes, il s’agissait encore d’une divagation, d’une variation créative, librement folle, sur une réalité qui jusque-là m’avait échappé, dont j’ignorais encore tout, et qui pour cette raison avait provoqué, en moi, le désir d’en finir avec les racontars par les moyens du racontar.

Alors j’ai décidé de faire l’inverse, pour écrire une sorte de suite à Des Vies entières, ou du moins un complément. Cet hiver, je me suis plongé dans le grand bain du réel. J’ai consulté les vieux registres d’état-civil concernant mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. J’ai remonté la lignée des Vincent, un par un, jusqu’à ne plus pouvoir le faire, au milieu du seizième siècle.

Dehors, l’hiver régnait dans notre ciel commun, Paris vrombissait et passait dans l’indifférence, la pluie de décembre mouillait les fenêtres de mon appartement et sous la lampe j’ai feuilleté de vieux papiers, les ai examiné de près, les ai retourné, relu, en oubliais la moitié et en négligeais des détails essentiels, seul à mon affaire. Et tout cela m’est apparu comme dans un rêve, avec sa réalité toute simple, effarante.

Alors s’il est vrai, comme le dit le sage, que le siècle qui m’a vu naître fut le siècle des loups et que celui dans lequel nous sommes entrés en l’an 2000 est celui de l’explicitation, je me suis dit que je serais celui qui, ayant échappé de peu à la futaie noire au cœur de laquelle nous nous sommes entretués, se fait le témoin du monde disparu d’où il vient et des hommes qui l’ont précédé, et d’abord de ceux qui lui ont donné leur nom.

Or ce nom pour moi, jusqu’à aujourd’hui, a été une ombre, et rien de plus. Une absence perpétuée d’âge en âge, depuis des siècles. Jusqu’à aujourd’hui, il n’a revêtu pour moi aucun sens, aucun désir, aucune répulsion non plus. Mon père ne nous a rien laissé, à ma sœur, mon demi-frère, mon fils et moi, que ses propres efforts, désespérés, fanfarons, pour habiter ce mot familier composé de sept lettres, VINCENT. À moi, ce patronyme banal entre tous, cette chose vide, cet avorton de bas latin germanisé a seulement fourni une existence civique de citoyen français. Avec lui je suis donc entré effaré dans ma propre existence, un nouveau siècle et un nouveau millénaire, encombré de hantises et de questions, ou plutôt des fumées, des grandes fumées soulevées et traînées par mes grands morts et pas encore retombées à ce jour.

Et je suis resté là, étonné, avec mon patronyme banal et le fardeau indésiré de la lignée obscure dont je suis malgré moi « resté l’otage », comme le dit si justement Bergounioux. Puis j’ai moi-même transmis ce nom à mon fils Achille, qui pas plus que moi n’est éclairé, et qui autant que moi endosse, par une drôle de convention, par une habitude antique et compliquée, ce drapé étrange, et par cette mécanique endure son incompréhensible leçon de ténèbres.

Alors on dit aujourd’hui que nous sommes tous destinés à l’effondrement général. Peut-être est-il donc l’heure de faire le bilan de notre généalogie, d’apurer nos comptes, de clore quelque chose ici qui n’a cessé de s’ouvrir au fil des siècles.

C’est pourquoi, lesté évidemment des méditations de Bergounioux, de la soif de profondeur et de surgissement du vrai dans sa confusion de Claude Simon, et bien sûr des Vies minuscules de Michon, surtout de la dure vérité de sa Vie de Joseph Roulin, du souvenir de ses merveilleuses crapules de Maîtres et Serviteurs et de la thèse brutaliste de Corps du roi, j’ai écrit, et terminé voici deux jours…

LE PEUPLE DES ORIGINES

Rien ne m’agace comme l’accaparement, par les fils, des exploits de leurs pères. On ne se glorifie pas soi-même impunément avec le passé des siens. Faute de quoi, on se comporte comme ces fiers descendants, ces fanfarons à titres, à souche et à racines qui sont tous, je le pense, allons-y, des usurpateurs et des voleurs, des sortes de pilleurs de tombes. À la limite, on s’humilie soi-même en se prétendant aussi beau, aussi fort, aussi courageux que ceux qui, avant nous, ont accompli de grandes choses ou subi de grands crimes, en se revendiquant crânement de leur lignée, en s’accaparant leurs vies.

En évoquant la vie réelle de mon grand-père René, de son père Robert, de son père Charles-Joseph et bientôt tous ces paysans, ces concierges de château, ces emballeurs de magasin, ces ajusteurs d’usine qui avant moi, jusqu’au fond du temps, ont porté mon nom et peut-être aussi un peu de ma propre physionomie, je parle, non pas de moi, mais d’eux, d’eux seulement, de leur passage dans le jour à eux, de leur entièreté à eux, au cours de la vie brève qui nous est, à tous, échue.

Ainsi j’affirme redonner pour un instant à ce petit peuple des origines, pour le temps d’un livre et du silence qui suivra le livre, leur station debout, leur présence réelle, la grande, dangereuse et étroite dignité de tous les vivants.

C’est donc cela qui a occupé ma dernière année, ou à peu près. Écrire ce billet est donc une façon de me réveiller peut-être, après un long sommeil, ou une sorte d’épisode somnambulique qui m’a poussé à fabriquer trois livres dont je ne sais pas quoi faire, aujourd’hui.

Car faut-il insister pour les faire publier ? Faut-il les laisser en l’état, c’est-à-dire sous la forme de cahiers que je fais lire à mon seul entourage, s’il en a le courage et l’envie ? Ou alors faut-il les publier moi-même, en contradiction avec mon temps, avec l’époque commerciale et médiatique qui est la mienne, comme pour la démentir, en contredire la bêtise, l’injustice et la méchanceté ? Que m’est-il permis d’espérer ? Vieille question, n’est-ce pas, professeur Kant ?

Non, j’attends. Le printemps vient toujours, quoiqu’il arrive. Voilà ce qui, en fin de compte, tient encore beaucoup d’entre nous éveillés.