Il n’est pas exagéré de dire qu’une campagne d’une incroyable violence a été déchaînée depuis quelques semaines contre la personne de Jean-Luc Mélenchon. Non contre son mouvement politique en général, contre un point de son programme, un acte institutionnel, non : contre lui.

Je le dis d’emblée : je connais un peu Jean-Luc Mélenchon. Je l’ai rencontré plusieurs fois ces dernières années. Nous avons discuté, gratuitement, sans enjeux. J’ai écouté, j’ai ri avec lui, j’ai répondu, nous nous sommes brièvement montrés l’un à l’autre autour d’une table, d’un moment, d’une idée. J’en garde le souvenir d’un homme solide, clairvoyant, cultivé, bavard impénitent, sûr de lui, tranchant, un peu cabot, drôle et généreux. Il rit beaucoup de ses adversaires et de leur sottise ; il a sincèrement de la peine pour ceux autour de lui qui subissent ce qu’il subit ; il sait où il va, il sait qui il a face à lui, il n’est pas dupe des jeux qui sont joués pour l’abattre ; il est essentiellement animé par l’écœurement face à l’injustice — vraiment, oui, sincèrement ; et comme tous les chefs politiques, il est paradoxalement un peu seul, même s’il s’est entouré d’esprits et de cœurs durs à la tâche et capables — voilà mon avis.

Un espace public aujourd’hui dégradé à un point que je n’avais pas imaginé possible…

Ceci étant dit, ce n’est pas au nom de ces quelques rencontres que je suis révolté aujourd’hui, même si je ne crois pas qu’elles disqualifient mon propos (au contraire même : je pense qu’elles y ajoutent le poids de la rencontre humaine, ce qui n’est pas rien). C’est au nom de l’idée que je me fais de la dignité de notre conversation nationale, de l’espace commun qui nous sert de lieu d’échange, de dispute, de confrontation des idées et des contre-idées, et qui est, paraît-il, le pilier central des systèmes démocratiques. Or le nôtre est aujourd’hui dégradé à un point que je n’avais pas imaginé possible. Il est même pourri, envahi, investi par une espèce de folie hargneuse dont le point d’accroche est précisément Jean-Luc Mélenchon.

J’ai dis que, ce faisant, nous avions fait de lui le centre de la vie politique française, et que c’était là une ironie cruelle : je crois que c’est toujours vrai. Mais il reste que c’est la méthode qui a conduit à cette situation qui aujourd’hui m’écœure et, comme beaucoup, me ronge d’inquiétude et de honte. Voici pourquoi.

Pas un jour n’est passé, ces derniers temps, sans que, dans l’arène médiatique (ce qui nous en tient lieu, qui est un écosystème assez étroit et consanguin de diverses scènes de spectacle où se jouent la même pièce avec les mêmes acteurs, mais selon des registres différents — si bien qu’on croirait à la fin voir des rushes d’un film de Fernandel), pas un jour n’est passé, donc, sans une « polémique », une « controverse », un « tollé » provoqué, prétendument, par Mélenchon. Un jour, c’est ceci. L’autre, c’est cela.

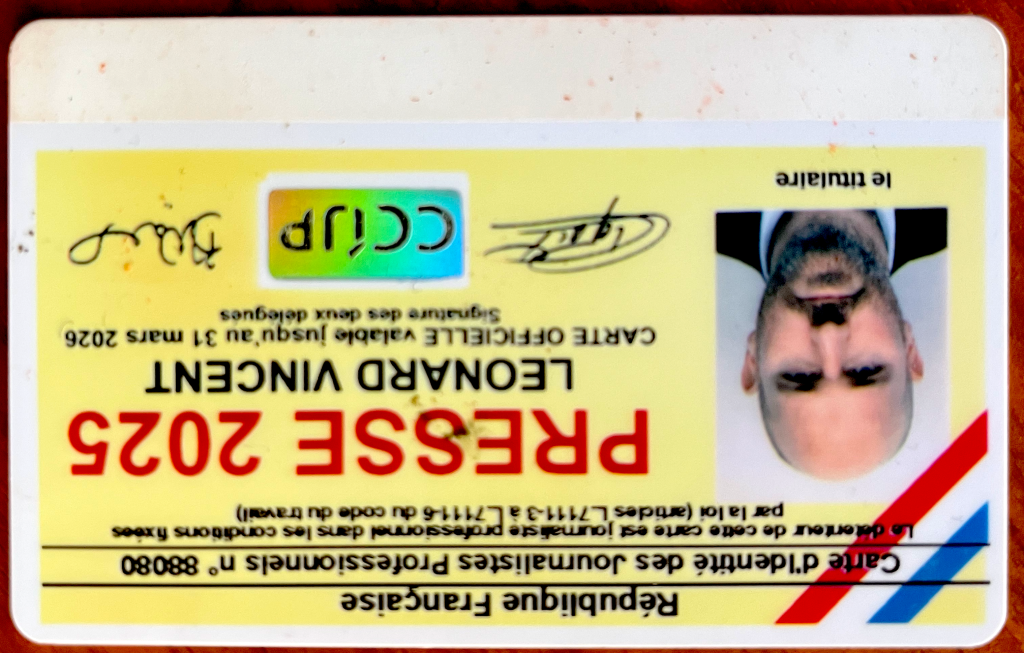

Je ne fais pas la liste : chacun l’a en tête, au point qu’une simple invitation à une rencontre avec un secteur spécialisé de l’infosphère passe pour une atteinte outrancière à la liberté de la presse, motivant un communiqué de RSF, mon ancien employeur, et même du SNJ-CGT, mon ancien syndicat (n’invitez donc jamais la presse du secteur agricole à une conférence de presse sur la question agricole, et surtout ne la diffusez jamais en direct sur Youtube : un rapporteur spécial de l’ONU pourrait être nommé pour documenter vos crimes). Ceux qui, comme moi, prennent au sérieux l’importance de la hiérarchie de l’information, la qualité de ce qui nous est restitué, son honnêteté, son utilité dans la conversation nationale, ont donc oscillé ces derniers temps entre l’effarement, la désolation, le rire à s’en tordre les boyaux, la pitié, l’accablement — rien de positif.

Chaque fois, en vérifiant, en m’informant honnêtement, et même, parfois, avec un peu d’inquiétude, je constate quoi ? Que c’est faux.

Bref. Mélenchon, apparemment, de l’avis des tenanciers du débat public, est intenable, insortable. Il est un scandale à lui tout seul, autonome, incompréhensible. Et pourtant, chaque fois — chaque fois ! — en vérifiant, en m’informant honnêtement, et même, parfois, avec un peu d’inquiétude, je constate quoi ? Que c’est faux. Qu’on se bagarre pour rien, pour un fantasme. Que ce qu’on lui reproche est soit un mensonge soit une faute d’interprétation, une exagération, de la mauvaise foi, de l’illusion, de la poudre aux yeux, une erreur, une truquerie. Que la polémique, la controverse, le tollé en question sont des constructions artificielles bâties sur un petit délire personnel, la saillie exagérée d’un ministre ou d’un député de droite, de l’invention pure, une interprétation folle ou extravagante d’un propos incompris.

C’est sidérant. De ma vie, je n’ai jamais connu d’homme politique placé quotidiennement dans une situation pareille. Chaque jour désormais ou presque, Mélenchon — et son entourage professionnel, les cadres de son mouvement, Manuel Bompard en tête, et avec quel courage et quelle patience ! — sont par conséquent sommés de s’expliquer ou de prendre position sur des chimères, des bobards, des faussetés. Et ils le font. Et face à eux, on ne comprend pas, on pédale, on fait de grands gestes comme si on parlait à un étranger dont on ne maîtrise pas la langue.

C’est unique. Les proches de Mélenchon sont sans cesse, et sans échappatoire, acculés au démenti. À la déconstruction méthodiques et laborieuses des attaques de leurs adversaires. À répliquer aux saloperies. À se dépouiller des immondices dont on les affuble, et non à faire ce qu’on attend d’eux, c’est-à-dire formuler des propositions pour le pays — et Dieu sait s’ils en ont ! Comment tiennent-ils : voilà à quoi je suis réduit à me dire, alors que je ne suis ni militant, ni gratifié d’aucune manière par l’intérêt que je peux avoir pour le programme qu’ils proposent au pays, bien au contraire. Alors évidemment, dans ces conditions, je suis obligé de songer à Roger Salengro et à Pierre Bérégovoy. Était-ce aussi violent ? Était-ce aussi omniprésent ?

L’argument de l’antisémitisme sert aussi à décourager toute défense : comment s’opposer à la vertu de l’outrage devant une telle infamie ?

Non, vraiment, Mélenchon a été placé sous surveillance. Et (je ne suis pas naïf et j’ai fait une carrière de 25 ans dans le journalisme parisien, avec pour collègues de travail et voisins de bureau Renaud Pila et Julien Pain !) pas sous la surveillance de n’importe quoi ou de n’importe qui : sous la surveillance d’un milieu politico-médiatique — des tenants du magistère de la parole publique, pour le dire avec un peu de pompe — qui, tout simplement, a décidé de se le faire. De régler son compte à un homme qui s’oppose vertement (avec quelques raisons, à mon avis) à son pouvoir, à sa domination de la scène publique, à ses prétentions hégémoniques. Pour en finir avec lui, après tant d’avanies.

L’argument de l’antisémitisme — fausse et ignoble, fondée sur rien que des délires, et même une décompensation générale, et cela de l’avis même de certains sympathisants juifs et insoumis que je connais, qui se retrouvent effarés et écœurés d’être ainsi réduits, condamnés, acculés, sommés par n’importe qui, des professeurs de vertu de douteuse réputation, d’être un marginal — sert une fois de plus à expulser quelqu’un hors de l’espace de l’acceptable, comme il a servi à détruire Jérémy Corbyn au Royaume-Uni, bien sûr, on le sait. Il est imparable pour décourager toute défense : comment s’opposer à la vertu de l’outrage devant une infamie pareille ? C’est le disqualifiant par excellence, dont nous avons hérité de ce XXe siècle qui a fait du crime raciste le cœur noir de nos souvenirs communs.

Or c’est pourtant simple de le vérifier : le discours de Mélenchon qui lui vaut aujourd’hui une telle unanimité de haine était un plaidoyer pour le refus charnel, à la fois instinctif, politique, moral et intellectuel, de l’exclusion des Juifs de la nation française — mais pour s’en rendre compte, et nous en rendre compte à la fin, il aurait fallu l’écouter jeter une lumière crue sur la judéophobie criminelle de notre bon roi « Saint » Louis et sortir de l’ombre, extraire de la gangue de dépolitisation et de récupérations cyniques, le héros républicain que fut Jean Moulin, dont j’ai déjà parlé ici. Mélenchon une fois de plus mettait en garde contre ceux qui se servent de la xénophobie, de la bêtise, du mensonge, de la diversion, pour diviser la nation et la conduire dans le gouffre de l’asservissement à l’argent, à la flicaille et à la domination arrogante de quelques-uns sur le grand nombre ; il dénonçait la sottise d’un monde médiatique disqualifié mais entêté, inamovible, incorrigible, obsédé par ses croquemitaines du moment comme la Russie poutinienne, levant des écrans de fumée masquant la réalité cruelle qu’est le gouvernement suprémaciste actuel de l’État d’Israël, son pouvoir de nuisance, ses stratégies d’influence, les mille saloperies dont il est responsable comme en sont responsables, régulièrement, tous les gouvernements ou presque lorsqu’ils croient se défendre contre une menace étrangère — la France y compris, ce n’est pas un mystère.

Voilà ce qu’il disait, bien que cela, apparemment, n’intéresse personne. Ou alors qu’on me dise que je suis fou : je suis prêt à tout entendre.

Et enfin, côté programme politique antisémite, que dire ? Cet homme est allé répétant pendant des années la même chose : que si un Juif, un jour, quelque part, était pourchassé parce qu’il est Juif, qu’il sache qu’il trouverait toujours les Insoumis à ses côtés. Alors je ne comprends pas : que faut-il de plus ? Oui, que faut-il ?

Je sais aussi qu’une bonne partie de ceux qui se servent cyniquement de cette agression intellectuelle et verbale contre Mélenchon ne le pensent pas vraiment.

Cette campagne de très haute intensité lancée contre Mélenchon, inlassable, horrible, est donc basée une fois de plus — une fois de plus ! — sur une falsification et de la paranoïa, et à la fin la détestation personnelle d’un homme, et rien d’autre. Et face à ce tir de barrage, il lui est presque impossible de se défendre, cet homme, puisque soudain le principe du contradictoire n’existe plus ; on lance son opinion sur lui péremptoirement, pour la consommation de tous, sans contradiction ou nuance possible, le maître du jeu étant ‘l’interprétation, le sentiment, le rebond, face à quoi Mélenchon est tout simplement sommé de se taire. Qui prétendra que ce n’est pas là une forfaiture, une agression, et une trahison des principes même qui sous-tendent la bonne pratique du journalisme, ou même simplement de la sanité d’une conversation ? Qui aura ce culot ?

Mais ce que j’écris ici ne changera rien, je le sais. J’ai déjà fait cette expérience et payé le prix de mes objections. Au pire, cela ajoutera une louche de mépris au mépris que je suscite déjà. Tant pis.

Car je sais aussi qu’une bonne partie de ceux qui se servent cyniquement de cette agression intellectuelle et verbale contre Mélenchon ne le pensent pas vraiment. Certains, oui — j’en connais ! —, se sont embarqués dans un fanatisme obsidional que l’Histoire se chargera d’examiner et d’éclairer, et qui me fait de la peine. Mais la plupart, non : ils pensent simplement, comme Dominique de Villepin ou quelques autres, que Mélenchon est victime d’un syndrome, d’une déviance en quelque sorte, impraticable, intolérable dans une société comme la nôtre — qu’ils se tient mal, qu’il est malséant et outrancier pour les maîtres de maison, qu’il ne faut pas faire ce qu’il fait, que ça ne se fait pas.

Nous ne sommes invités chez personne. Nous ne sommes pas les petits cousins de province montés à Paris et qui doivent se mettre au diapason de la bonne société parisienne…

Mais c’est là où, moi, je m’arrête. Écoutez-moi parler brièvement au nom de tous ceux qui ne partagent pas l’offuscation générale.

Nous ne sommes invités chez personne. Nous ne sommes pas les petits cousins de province montés à Paris et qui doivent se mettre au diapason de la bonne société parisienne, non : nous sommes — nous qui n’avons pas de pouvoir, et surtout pas le pouvoir de parler aussi fort et à autant de monde que les vertueux de plateaux radiotélévisés —, les citoyens libres et égaux d’une République agressée, menacée de l’intérieur par une poussée xénophobe, hargneuse, criminelle, sordide, stupide, mais aussi riche et puissante, financée, structurée et déterminée, dans tout l’Occident et plus loin encore.

Nous voyons ce qui se passe. Nous comprenons très bien. Ne voyez-vous pas ce que la haine de Mélenchon permet ? Elle permet au simplet qui pilote temporairement le parti lepeniste de s’inquiéter des « relents fascistes » à gauche, grâce à vous, messieurs-dames des ligues de vertu.

Aujourd’hui les droites xénophobes et autoritaires gouvernent les États-unis d’Amérique, le Japon, l’Inde, la Russie, Israël, la Turquie, l’Italie, la Hongrie, mais aussi l’Argentine, le Chili, le Salvador, la République tchèque, le Bélarus, l’Iran d’une certaine manière, participent aux gouvernements en Moldavie, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Finlande, et ailleurs encore, s’apprêtant à s’approprier de nouveaux pays, de nouvelles puissances, de nouvelles couronnes qu’ils se mettront sur la tête pour régner sur nous à coups de matraque et de mensonges. Elles veulent la France, la trouvent à leur goût, prête à être prise — mûre pour le mariage.

Or Mélenchon est, à mes yeux, celui qui invariablement marque la frontière entre ceux qui ont peur d’eux et ceux qui sont capables de tenir le choc. Alors je suggère que l’on se taise un peu, car nos erreurs dans cette matière sont toujours funestes. Nos vrais agresseurs sont de l’autre côté du spectre politique : ils ne s’en cachent pas, ils en parlent ouvertement, ils s’organisent et nous tendent des pièges, et nous laissons les plus douteux d’entre nous donner des leçons de maintien à l’un des seuls hommes politiques qui, de notre côté, travaille sérieusement. C’est tout ce que j’ai à dire.