Je ne retournerai jamais en Afrique. J'y ai pourtant passé les heures les plus ardentes de ma vie d'adulte. Alors voici les artefacts d'un art très naïf, où tout se passe comme si quelqu'un avait vécu tout cela à ma place.

J’ai tenu pendant quelques années, presque dans une autre vie, le poste de chef de bureau pour l’Afrique d’une ONG internationale basée à Paris, comme on dit. Un poste que j’avais rêvé d’occuper, puisque j’étais naïf. Peu après mon embauche, le correspondant en Gambie de cette organisation a été assassiné, juste avant Noël. On m’a alors aussitôt dépêché dans le pays pour présenter nos condoléances à la famille et tenter le début d’une enquête, comme on pousserait quelqu’un dans une piscine. Mon travail a contribué modestement, des années plus tard, à la condamnation des tueurs.

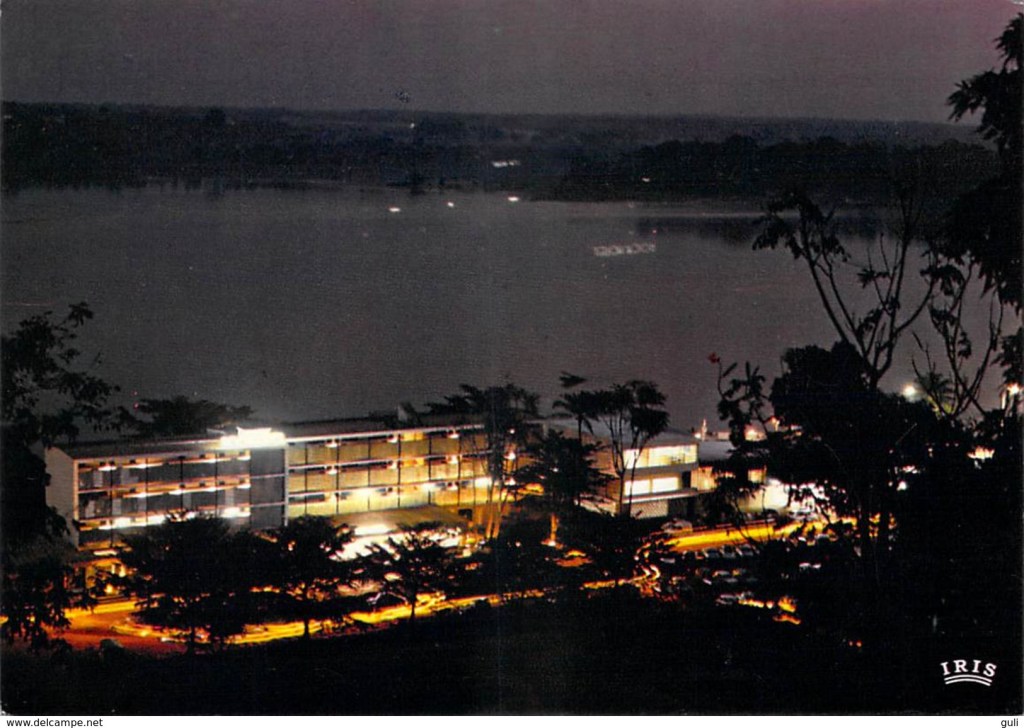

BANJUL, GAMBIE 2004

(3/3)

Dakar, plus tard, fut l’antichambre de son retour, le lieu où, après avoir échappé à un danger, à une pensée macabre, à une crainte, on se pose : il y trouva la chaise sur laquelle on s’assied avant qu’on ne se plonge le visage dans les mains pour se dire que, ça y est, c’est fini. Il descendit (faute d’argent et de connaissance de la capitale sénégalaise) dans un hôtel miteux du quartier du Plateau, une espèce d’édifice colonial aux volets de bois, vide de clients, craquelé, grouillant de cafards, en bordure d’un terrain vague au-dessus de quoi tournaient des vautours venant, la nuit, dévorer les restes des chiens crevés venus mourir là. Son avion pour Paris était prévu le lendemain.

Le dernier jour, il eut le temps d’aller voir les deux employées du journaliste à l’hôpital, de leur rendre visite avec un ami du mort qui, en entrant dans la chambre immaculée et luisante, le présenta, qui leur dit qui il était, pourquoi il était venu, qui traduisit un peu du wolof ou du mandenkan quand les deux filles blessées, pansées, alitées, encore terrorisées, sentant l’éther et le savon noir, précipitèrent le récit du meurtre dans leur bouche sèche, répétant ce qu’il savait déjà, ce qu’il avait imaginé : la ruelle de Kanifing, les appels de phares, le taxi jaune sans plaques, les balles traversant la portière, les sièges, leurs jambes, leurs épaules, la poitrine et la tête du boss, et tout ça. Puis il rentra à son hôtel. Il s’enferma. Il respira.

Aussitôt il chercha de quoi il avait peur, quelle bête, quelle maladie venait de lui sauter dessus, faisant très vite défiler des idées dans son esprit baignant dans une sauce marron, amer et tiède, et il ne trouva que des anecdotes sans intérêt, des sottises sans importance…

C’était alors la nuit de Noël. La crise démarra dans la salle du restaurant vide, ou même plus précisément dans l’assiette de poulet yassa qu’on servit à il en guise de dîner de Réveillon, un cercle de céramique ébréché dans quoi baignait, dans une sauce marron, une maigre cuisse de volaille et une poignée de lamelles d’oignons. Ou bien elle naquit entre ce repas décevant, tiède et amer (un poulet yassa, de la banane cuite à l’huile et une bière) et l’antique téléviseur cathodique suspendu sur un mur au-dessus du bar, au bout d’un bras articulé, une espèce de hublot rectangulaire grésillant, diffusant dans un entremêlement de parasites et de hoquets un journal télévisé au présentateur hiératique (regardant non pas le téléspectateur, mais un point indéterminé sous le menton du téléspectateur), des images de ministres, de courtisans, de projets agricoles, de rubans inauguraux, de machines et de manufactures flambant neuves. Autour du téléviseur, et autour de lui, de l’assiette dans laquelle il débitait de plus en plus lentement une maigre cuisse de volaille grisâtre, autour de la nappe de linoléum couvrant sa petite table de bois, de la salière en plastique, de la bouteille de ketchup, autour de son demi-litre de Gazelle perlé de gouttelettes glacées, autour de l’ampoule éclairant la scène, et même autour de la salle de restaurant à la vingtaine de tables désertes, même pas dressées, même pas éclairées, autour de son crâne bourdonnant, de sa petite vie idiote, il n’y avait rien, rien que la crise, la lente montée engourdissante de son angoisse, sa solitude et sa peur.

Car oui, sans vraiment savoir ce qui le saisit, en un instant il eut très peur. Aussitôt il chercha de quoi il avait peur, quelle bête, quelle maladie venait de lui sauter dessus, faisant très vite défiler des idées dans son esprit baignant dans une sauce marron, amer et tiède, et il ne trouva que des anecdotes sans intérêt, des sottises sans importance. Et puis soudain il se dit qu’il n’était pas vacciné contre la fièvre jaune bien que c’était obligatoire pour entrer au Sénégal et surtout en Gambie, et qu’assurément donc, il l’avait contractée, qu’il n’avait pris aucune précaution avant de sauter dans le premier avion du lundi pour l’Afrique de l’Ouest et qu’il allait devoir en payer le prix, et que le début de la rétribution pour sa bêtise et son inconséquence allait être assurément les contractions et les éructations de la fièvre jaune, et sans doute aussi la malaria, et probablement une bactérie intestinale. Ce fut cela qui meubla sa peur, qui prit place en lui, qui l’investit.

Sans attendre, il remonta dans sa chambre après avoir fait un vague signe qu’il avait fini au jeune couple incrédule qui tenait, pour personne, pour lui uniquement, le restaurant de son hôtel (les deux, garçon et fille, guindés, vêtus de blanc, s’étaient tenus tout le long du repas du seul client de l’établissement dans l’entrebâillement de la porte de la cuisine, l’observant, mais faisant mine de ne pas l’observer, se demandant ce qu’un Blanc faisait là, tout seul, le soir du Réveillon de Noël, dans la salle de restaurant d’un hôtel désert du Plateau à Dakar), il s’engouffra dans sa chambre, claqua la porte et la boucla à double tour. Un instant, il se crut délivré, mais la bête, la maladie ne restèrent pas dehors : elles entrèrent avec lui et en lui, ne lâchèrent ni sa gorge ni sa poitrine, les serrant, les tenant dans leur poigne surnaturelle. il s’assit sur son lit sans allumer la lumière. Sa chambre était noire, striée seulement par la lumière orangée, inopportune et sale d’un lampadaire, dans la rue, qui s’insinuait comme un gaz toxique entre les lattes de la persienne fermée, et alors que le soir était chaud dehors, l’air était bizarrement froid, un froid de tombeau, de chambre mortuaire.

Mais chaque fois qu’il redressait la tête, que ses yeux se perdaient de nouveau dans l’obscurité de sa chambre, une grosse main empoignait sa gorge et le tenait ainsi en respect, lui disant qu’il allait mourir…

Sur le moment, ce ne fut pas évident pour il de comprendre ce qui était en train de se lever en lui, quel cauchemar était en train de danser dans sa cervelle, quelle vision d’apocalypse se ranimait, mais vingt ans plus tard, il comprenait mieux. Recroquevillé sur son lit, enroulé dans la couverture militaire qui était fournie avec la chambre, réfugié dans le noir complet, dans le silence, la porte bouclée, il s’efforçait alors de penser à autre chose, de se distraire, d’occuper son esprit entré soudain dans une forme d’extra-lucidité cruelle, d’éclairage trop intense de laboratoire médical, en triturant avec obstination son vieux portable Nokia, en faisant des jeux, des Snake, des Tetris, imaginant alors que chaque partie, chaque minute dépensée à jouer (ou à se forcer à jouer) dans le petit écran noir, le visage absorbé par le halo blanchâtre du carré minuscule de son téléphone, était une minute arrachée au monde de l’épouvante et du puits sans fond de la mort. Mais chaque fois qu’il redressait la tête, que ses yeux se perdaient de nouveau dans l’obscurité de sa chambre, une grosse main empoignait sa gorge et le tenait ainsi en respect, lui disant qu’il allait mourir, que tout était vain, que tout était voué à l’échec, que c’était là, maintenant, dans cette chambre de Dakar survolée par des vautours affamés, qu’il trouverait sa fin insignifiante et pathétique.

La vérité nue, ce fut ceci : il n’était toujours pas consolé. Dans l’aventure et l’action, dans l’inattendu et l’extraordinaire, le danger, l’exil, l’Afrique, il expérimentait enfin ce qu’il avait cru être sa délivrance, le triomphe de son courage et sa récompense après des années d’extinction et de renoncement, mais ce n’était pas suffisant. Il se sentait toujours abandonné, et plus que jamais. Si, depuis le premier jour de son arrivée à Banjul, il avait bien retrouvé, comme il s’y était attendu avec impatience, les odeurs, les couleurs, les saveurs, la divine moiteur de la Centrafrique (repensant sans cesse à son premier voyage sur l’Oubangui, en revoyant une à une les diapositives, refaisant le trajet dans ses ruminations et la nuit dans son lit, retrouvant le Rock Hotel et le mamba jaune de Zinga comme on retrouve un ami d’école perdu de vue depuis des décennies et soudain recroisé, revu au détour d’une circonstance de la vie), s’il avait un peu rassasié la faim de loup qui avait creusé un trou profond et diabolique en lui à Los Angeles vingt ans plus tôt (répondant enfin à ses rêves éveillés de fuite éperdue dans les vieux films d’actualité de la guerre du Vietnam, ses escapades imaginées dans les palmeraies bombardées, Nikon en bandoulière, ses courses sous les bombes d’anti-héros romantique), c’était dans une immense, un incommensurable solitude qui avait maturé pendant vingt ans, dans l’incompréhension, l’absence d’amour et l’anonymat. Et cela lui brûlait affreusement les entrailles, et cela l’enrageait. Et non, rien ne le consolait, rien ne venait éprouver et combler le vide intime, vertigineux autour de quoi il avait bâti la maigre personne de trente-cinq ans qu’il était et qui agitait les bras depuis tant d’années comme une baudruche de carnaval, et la mort valait mieux que tout cela. La mort le séduisait. Elle avait une place de reine désormais dans sa vie, son trône de reine étant placé aux côtés de son trône de prince, son ombre auguste prête à le conduire solennellement et à tout moment au tombeau, en souveraine, en seule, en vraie impératrice.

À cela, il ne sut pas quoi répondre, il ne sut rien, il ne comprit rien. Tremblant, il téléphona à un ami, à Paris, à qui il ne parvint pas vraiment expliquer la situation et qui, lui-même lui répondit de gentilles banalités. Puis il appela une fille qu’il avait connue et qui l’apaisa un peu, bien qu’elle fut dubitative, embarrassée par cette attention. Le silence et la pénombre revinrent et, avec tout cela, il parvint finalement à s’endormir après des heures de bagarre dans la pénombre avec son mauvais ange descendu du ciel, dans la confusion de l’ombre rayée de sa chambre d’hôtel, et passa la nuit tout habillé, déçu, vaincu, excédé.

— Fin —