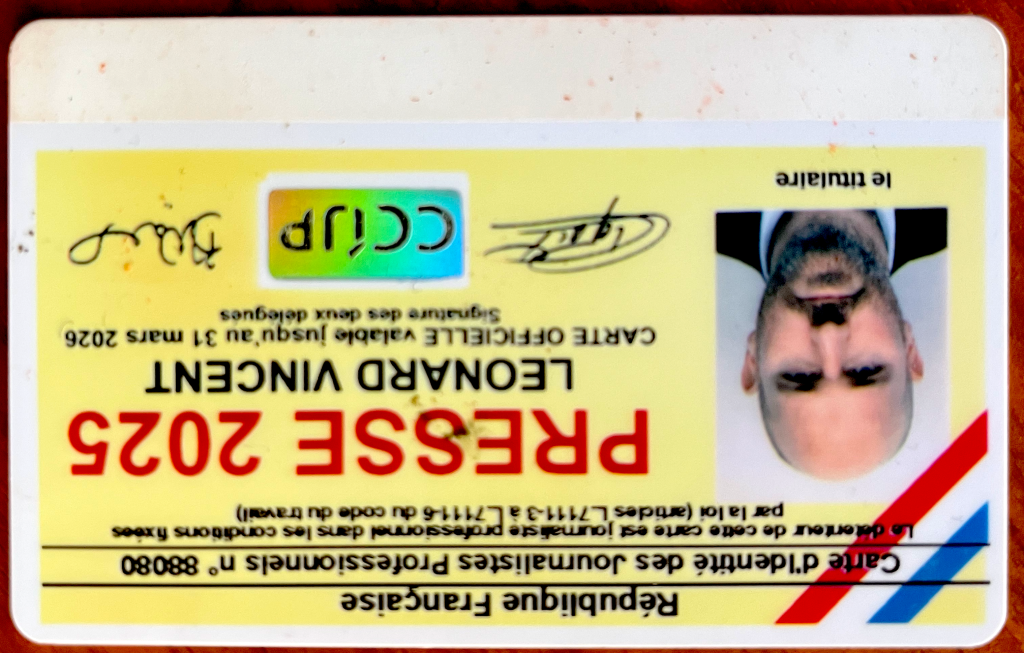

Aujourd’hui, je suis officiellement chômeur. Mon contrat avec RFI s’est terminé hier. C’est un choix réfléchi, mais difficile à prendre, et brutal. J’ai 56 ans. J’étais journaliste depuis 1998. Voici pourquoi j’arrête.

J’étais reporter dans une rédaction internationale et j’ai compris récemment que mon métier consistait à faire de l’ultra-violence un spectacle. Je devais y coller une accroche, un vocabulaire, un jargon même : la rendre intéressante. Entre deux chroniques, deux jingles. Or pour être allé « sur le terrain » comme on dit, j’ai pris au sérieux la violence souvent insensée, imprévisible ou au contraire trop prévisible, de l’actualité. J’y ai pris ma part, et donc j’ai saturé.

Je connais d’ailleurs beaucoup de confrères et consoeurs qui s’y sont brûlés. Qui y ont conforté la part de folie au fond d’eux. Qui n’ose pas avouer et s’avouer qu’ils en jouissent un peu perversement. Qui ont détruit une part d’eux-mêmes, par addiction. Ou bien au contraire qui se sont armurés, qui sont devenus insensibles à ce qui est devenu une abstraction, un simple jeu de forces. Leur regard est donc cynique, paranoïaque, délirant parfois, en tout cas sans vie, sans complexité. Ou bien encore certains entrent dans le jeu des acteurs locaux (politiciens ou seigneurs de guerre) : ils se complaisent dans le plaisir de faire partie de l’actualité, « d’en être ». En s’insérant dans des systèmes de corruption ou de violence, ils en deviennent un rouage.

Bref, j’ai perdu mes anciennes croyances. Je réfute l’illusion d’être un témoin, un observateur neutre, un Suisse au centre d’un monde en guerre. De me « contenter de poser des questions » : non, j’étais un acteur, un facteur de la perpétuation du même.

Et puis j’étais devenu un « blanc d’Afrique », ce que je ne supportais pas. J’ai détesté ces parvenus, ces colons, ces porcs, qui grenouillent et font la loi à Abidjan, Libreville ou Kinshasa. Récemment l’Afrique a rompu : je suis alors devenu un ennemi détesté et je l’ai accepté.

Par ailleurs les formats médiatiques sont devenus aberrants : il faut faire plus court, plus simple, plus vite, plus politicien, moins descriptif. Pas d’écriture, des faits. Pas d’impression, « de l’info ». Donc de l’inutile, du vide, du partiel, du partial. De l’hypocrite. À force, j’ai adopté sans m’en rendre compte un ton, une grammaire, une désinvolture faussement soucieuse. Or mes oreilles ne supportait plus le vocabulaire affligeant, les tics de langage, les fausses évidences, la sottise pompeuse.

Et puis on me demandait de poser sur les affaires du monde un regard purement occidental : prétentieux, simpliste, social-libéral par obligation de classe, par moraline. Et tout ça dans un pauvre charabia américanisé, la langue du bullshit.

Enfin j’ai été entravé par toutes sortes d’obstacles : étant donné mes prises de position publique d’écrivain et mon aventure ratée au Média, j’ai été identifié et ciblé. Non pas brimé, mais surveillé, toujours soupçonné, voire moqué. Si j’étais parti au Figaro ou à L’Huma, je n’aurais pas fait face à une telle malveillance. On l’a oublié, mais le milieu journalistique a été dégueulasse avec nous. J’ai eu droit à des réflexions dégradantes, alors que je croyais avoir « mes papiers en règle ». Des journalistes minables de médias minables m’ont fait la leçon. J’ai vu la haine dans certains regards, le mépris dans beaucoup, la pitié dans tous. La corporation se carapace. Elle choisit ses membres. Il y a une aristocratie et des gueux.

La détestation personnelle, rabique, irréductible de Mélenchon y est un réflexe pavlovien : tout ce qui l’approche est contaminé. Pourtant je ne vois rien de disqualifiant. Ses électeurs dans les rédactions se taisent, en société secrète. Et leur conviction est très fragile. Le moindre accroc et c’est le repli. Moi, on me convoquait, on voulait comprendre pourquoi j’avais dit ceci, préféré cela, parce que je ne le déteste pas, et même pour avoir dit voter pour lui. S’ajoutait la compétition entre collègues, la méchanceté propre à tout groupement humain et l’affreuse vie de bureau. Plus la violence, les morts, l’humanité en charpie et l’ère des salauds.

Voilà mes raisons personnelles. J’ai longtemps refusé de penser qu’abandonner ce métier pour toujours était la solution. Or un jour, la seule pensée que je n’aurais plus jamais à faire ça m’a libéré d’un poids énorme. La décision a donc été prise, malgré les risques, la peur.

D’autres raisons plus générales m’apparaissent évidentes aujourd’hui. Je les ai dites et redites : le règne général du regard de dominants, le monde pourri des oligarques, la corruption des services politiques, l’histrionisme des toutologues et des courtisans… La vulgarité de la télévision, sa copie servile par la radio, la bêtise péremptoire des journaux… C’est un univers fermé, sourd, indécrottable, consanguin. Et dans les médias indépendants, c’est aussi l’entre-soi : à Blast, à QG, à ASI, au Média, des gens me détestent. Parce qu’ils étaient en 2018 avec moi et ont fait des choix. Parce que dans le petit monde parisien, on s’est affrontés pour ceci ou cela. Parce que j’ai mauvais caractère ou parce que j’ai été calomnié, peu importe. Je me découvre régulièrement des ennemis que je ne connais pas.

Et je me demande aussi pourquoi nous sommes si avides d’information, d’exposition médiatique. Je me demande si ce n’est pas un problème — un problème démocratique. La place prise par les médias dans nos sociétés est démesurée, dangereuse à mes yeux.

Bref, je n’ai désormais aucun avenir dans ce métier. Et je n’y accorde plus aucune valeur, sinon toxique. Alors je m’en vais et j’arrête. Je vais désormais m’occuper d’affaires qui, elles, n’intéressent vraiment personne : la littérature. D’autres problèmes se posent là-dedans. Mais j’y vois de la lumière, ce « vent d’avril » dont parle Nietzsche qui peut nous libérer un peu de l’affreuse emprise des idiots. Je vais en faire mon seul métier : faire des livres et les vendre pour vivre. J’en reparlerai ici très bientôt. J’aurai besoin d’alliés.