Je ne retournerai jamais en Afrique. J'y ai pourtant passé les heures les plus ardentes de ma vie d'adulte. Alors voici les artefacts d'un art très naïf, où tout se passe comme si quelqu'un avait vécu tout cela à ma place.

BANGUI, CENTRAFRIQUE, 1984

(2/2)

Et puis ceci, une dernière image, ou plutôt une séquence, une scène tirée d’un vieux téléfilm : la petite bande de randonneurs, un peu plus tôt, à la tombée de la nuit, conduite à pied vers un restaurant touristique pour un gueuleton de réveillon arrangé d’avance ; puis deux heures plus tard s’égayant après avoir bu et mangé, sur le bas-côté d’une artère déserte de Bangui. On voyait l’avenue vide dans la nuit, les traces de roues et les nids-de-poule dans la poussière, les ombres inquiétantes et attentives dans l’ombre, et de rares voitures passant au loin, les boutiques fermées par des planches, les quelques lampadaires blafards encore allumés, les moucherons, les chauves-souris tournoyant sous les ampoules, et eux tous sur leur trente-et-un et discutaillant à haute voix, puisqu’après tout c’était la soirée du Nouvel An.

Ce fut un petit événement nocturne dans Bangui, toutes ces peaux blanches, ou plutôt roses et cuivrées, puisque cela faisait deux semaines qu’ils étaient dans le pays et qu’ils avaient passé l’essentiel de leur temps sur les bancs d’une pirogue descendant le fleuve vers le sud, ou sur la berge boueuse d’une mangrove, ou dans les trouées de lumière trouvées au hasard dans la forêt. En s’approchant, on distingua un couple d’instituteurs, bronzés et épanouis comme après une semaine de ski dans les Alpes, parlant bien, s’aimant en camarades de bivouac, commandant hautement et naturellement les autres, progressistes en diable et pleins d’humour ; on vit un flic du 13e arrondissement de Paris, bedonnant, râleur, réactionnaire et canaille, chauve et moustachu comme s’il avait choisi de se faire une tête de caricature de flic ; on vit deux infirmiers maigres, osseux, débrouillards, obséquieux, repliés sur eux-mêmes, sur leurs manies, leurs petites habitudes ; et on vit le guide, un grand échalas de vingt et quelques années gentil comme tout, chevelu, hippie, africanisant, fumeur de joint, amateur de reggae, volontiers rigolard, cherchant l’amitié mais ne la trouvant pas, cherchant le respect des adultes mais ne le trouvant pas. Bref, on vit le petit groupe de Français auquel s’était joint il pour une excursion de quinze jours sur le fleuve Oubangui puis la rivière Lobaye jusqu’au territoire pygmée à la frontière du Congo, malgré ses quinze ans, malgré son caractère étrange.

Etrangement, il n’eut pas peur, ou du moins quarante ans plus tard ne se souvenait pas d’avoir ressenti de la peur à cet instant-là : il s’immobilisa toutefois et se mit à la disposition du monde en quelque sorte…

Et puis soudain on vit arriver et s’arrêter brutalement en travers de la route un pick-up Toyota rempli de soldats aux yeux jaunes, tous barrés par une mitraillette, et casqués, la bouche sèche, ne regardant personne dans les yeux mais ordonnant à tous de se mettre sur le côté, dans l’ombre, le long du caniveau. Leur surgissement d’un coup de la pénombre ordonna le silence dans le groupe, ou du moins l’abaissement de toutes les voix, et les rares recommandations de prudence furent données à l’oreille et comme pour soi-même, soufflées entre les dents.

Etrangement, il n’eut pas peur, ou du moins quarante ans plus tard ne se souvenait pas d’avoir ressenti de la peur à cet instant-là : il s’immobilisa toutefois et se mit à la disposition du monde en quelque sorte, s’efforçant de ne pas résister à ce qui était plus fort que lui, c’est-à-dire à la volonté prédatrice d’une patrouille de soldats centrafricains aux uniformes disparates (les uns casqués, les autres en maillot de corps et bottes rangers, l’un d’eux portant un maillot de foot sur un treillis et des tongs), trop contents pour la nuit du Réveillon de pouvoir à peu de frais se faire un peu d’argent de poche en vidant en quelques minutes, et en demandant poliment, celles d’un groupe de Blancs stupidement égarés dans le quartier du marché et facilement contrôlables. Il se tint parmi les autres, regardant autour de lui comme s’il n’était que le spectateur de tout cela, se disant secrètement qu’enfin il se passait quelque chose, qu’enfin il y avait de l’action, qu’enfin il y avait de l’aventure au bout de ces quinze jours de randonnée tropicale au cours de quoi rien de bien fou n’était advenu, au cours de quoi en tout cas personne n’avait été victime d’un accident, d’une mauvaise ou même simplement d’une surprenante rencontre dans le fleuve Oubangui, où dans la jungle ils n’avaient rencontré aucun escadron perdu, aucun aventurier extraordinaire, aucune tribu furieuse surgie de l’enchevêtrement infini de la forêt équatoriale.

Une nuit en effet, dans le village de Zinga, le reptile avait mordu au talon un chasseur aventuré dans ses parages, lequel avait posé un pied malheureux sur son corps froid endormi, enroulé autour d’une branche…

Les jours précédents, ce fut à peine si un serpent aux dimensions incroyables entra dans sa vie d’enfant (on lui dit : « un mamba jaune », et il le crut, une espèce de long tronc d’arbres femelle élastique, ambre et noir, gros d’une quinzaine d’œufs ovales et gluants qu’un homme silencieux avait étalé dans la poussière à l’orée d’un village après avoir éventré la bête) et cela ne laissa qu’une trace maigrelette dans son esprit, pas plus profonde que s’il avait croisé un cheval blessé ou un oiseau aux ailes cassées.

Une nuit en effet, dans le village de Zinga, le reptile avait mordu au talon un chasseur aventuré dans ses parages, lequel avait posé un pied malheureux sur son corps froid endormi, enroulé autour d’une branche. Aussitôt le chasseur avait levé sa pétoire et fait sauter la tête du serpent d’un tir à bout portant, ramenant ensuite le corps désormais flasque et décapité jusqu’au village en boitant, incertain de mourir peut-être en chemin car sentant déjà ses yeux jaunir et se troubler sous l’effet du poison. Son monde avait vacillé sur tout le chemin du retour, mais il avait tenu, il n’avait pas renoncé (s’il parvenait vivant au hameau de cahutes, à une heure de marche de là, qui lui tenait lieu de périmètre où mener son existence de chasseur) à obtenir du rebouteux de son village le bon élixir à boire en guise d’antidote au venin qui s’était déjà mis à circuler dans ses veines, la bonne décoction, les bonnes baies noires écrasées produisant un jus nauséabond et grumeleux, mixture qu’il allait également falloir tartiner sur sa morsure pour lui éviter d’enfler et de s’infecter. Jamais le petit Français n’avait paniqué, jamais : et ç’avait été avec cette décontraction-là qu’il avait vécu l’épisode, et que le lendemain matin, dans les premières odeurs de bois brûlé, de fumée, dans le beau et doux soleil de l’aube venant en oblique balayer la ruelle principale du village au bord du fleuve, il avait découvert le chasseur assis sur une souche, le talon bandé, bougon, fatigué après une nuit blanche et une pénible montée d’angoisse, humilié d’avoir marché sur un serpent avec maladresse et de n’avoir rien pu rapporter à manger de sa partie de chasse, mais aussi d’avoir frôlé la mort, ce matin-là taillant un bout de bois avec un canif sans vrai but, pour se défouler aurait-on dit.

Et un peu plus loin, il avait ensuite assisté à l’éventrement du mamba jaune femelle et à la dispersion de ses œufs dans la poussière par un autre villageois, un homme qui n’avait pas émis une parole sinon pour dire au petit Blanc qui l’observait que c’était là un mamba jaune qu’il autopsiait. Ç’avait été derrière la gendarmerie de Zinga, à l’écart des maisons. L’homme avait ensuite procédé à la découpe de l’animal en grosses tranches, de la dimension des saucissons briochés qu’on trouvait alors dans la boulangerie de la rue Raymond-Losserand, à Paris (ç’avait été à ça que il avait pensé), où l’adolescent était désormais réfugié avec sa mère et sa sœur depuis l’été. Quarante ans plus tard, le petit Français ne se souvenait pas d’avoir parlé, lui non plus, au cours de l’opération ; il se souvenait seulement d’avoir senti le courant d’air glacé de la mort passer pas loin de lui, se faufiler derrière une case et disparaître dans l’épaisseur de la grande forêt verte et noire, grouillante, concertante, où bientôt il allait s’enfoncer à son tour avec son expédition de randonneurs français, émerveillés par la Centrafrique et ses sortilèges.

Le guide s’efforçait de leur parler dans un ersatz de sango avec des formules de politesse et de déférence, comme si la patrouille de soudards était constituée d’éminence et de barons qu’il convenait de flatter et de peindre sous leurs meilleurs atours, malgré la peur, malgré les armes, malgré la nuit…

Il était encore porteur de tout cela lorsque son groupe et lui furent mis en joue par la patrouille de soldats, au détour d’une rue sombre de Bangui. Il transportait encore en lui le chasseur mordu, la forêt, le serpent, les œufs, la damnation, la pirogue glissant sur le fleuve café au lait, la gendarmerie de Zinga où à midi ce jour-là tout le monde avait bu de puissantes bières fraîches en plein cagnard (moquant le gamin qui ne buvait pas, qui était tout Blanc, qui n’était qu’un gamin), les marches interminables dans la forêt, les nuits humides passées dans un hamac mouillé, les sangsues agrippées aux mollets des randonneurs après qu’ils avaient stupidement traversé un étang en bermuda, la famille aka sortant de son igloo de feuilles comme on sort faire son jardin ou fumer une cigarette, l’ignorant, vivant sa vie, tandis que les ombres des militaires autour de lui bougeaient, se mettaient en ordre à l’autre bout de leurs mitraillettes, tandis que le guide s’efforçait de leur parler dans un ersatz de sango avec des formules de politesse et de déférence, comme si la patrouille de soudards était constituée d’éminence et de barons qu’il convenait de flatter et de peindre sous leurs meilleurs atours, malgré la peur, malgré les armes, malgré la nuit. Et pendant que les palabres se mettaient en branle, il tint à rester en arrière. Les autres furent pour la plupart silencieux et nerveux, tendus, transpirant dans le noir.

Soudain une silhouette pâle se décrocha de leur groupe dans un bruit précipité d’ailes qui battent et chacun la vit détaler le long de l’avenue sous les lampadaires encore allumés. On reconnut alors l’un des deux infirmiers qui se faisait tout simplement la malle tout seul et à toutes jambes, se dirigeant tête baissée vers la grande avenue là-bas où l’on voyait de temps à autre passer les traits rouges de phares de voitures (c’était le plus maigre des deux, le plus désagréable aussi, celui qui depuis le début de l’excursion en Centrafrique se méfiait de tous et de tout, qui mettait en doute un jour la probité du guide, un autre celle d’un gendarme, d’un serveur, d’un employé d’aéroport, à tout propos) : on reconnut ses jambes maigres, son bermuda trop large, ses sandales, sa chemise hawaïenne. L’un des soldats tout de suite se tourna, leva son arme et mit la main sur la culasse. Alors aussitôt le guide laissa s’échapper un « non non non non » précipité qui se métamorphosa très vite en phrases plus ou moins construites, en français et en toutes sortes de langues vernaculaires que personne dans le groupe ne comprit vraiment, ou peut-être finalement en un charabia inconnu de tous mais sonnant seulement comme la seule chose que l’on pouvait dire à ce soldat vexé pour le calmer et le dissuader de tirer, je veux dire une supplication, ou plutôt une supplication augmentée d’une promesse de récompense avec, en guise de garantie ou de menace (ce ne fut pas bien clair non plus), une poignée de passeports français que le guide tenait dans sa main et qu’il agitait sous le nez du soldat comme s’il s’agissait d’un éventail avec quoi il le rafraîchissait et lui faisait un peu d’air. Mais dans la main du guide (comme on parle d’une main de poker, les cinq passeports des randonneurs étant déployés en arc-de-cercle comme les cinq cartes d’une donne miraculeuse), il distingua également des billets, plusieurs billets en liasse, des billets de banque, des Francs CFA, c’est-à-dire de grosses coupures molles et odorantes frappés de chiffres extravagants pour quelqu’un comme lui qui était habitué au Franc français, à la baguette à 2 francs 50 et au paquet de bonbons à 5 francs.

Alors voici les dernières images qui restent de cette nuit : d’abord celle de l’intérieur blafard d’un commissariat de Bangui dans la nuit grouillante d’insectes, la terre battue par terre, des murs de planches, un bureau, et tous les Blancs de la petite compagnie assis épaule contre épaule sur un banc le long du mur…

Ce qui eut lieu ensuite n’était toujours pas bien clair, quarante ans plus tard. Aussi convient-il sans doute de s’en tenir à des images, puisque, pour le garçon, ce qui en lui survivait du passé n’existait en somme que sous la forme de fragments de souvenirs, d’éclats du flux du temps, d’instantanés immobiles, et souvent pompeux, pareils à ces grandes huiles commandées jadis par des princes ou des évêques qui déployaient pour les yeux crédules leurs exploits ou ceux de leurs ancêtres, ou ceux dont ils se réclamaient pour régner — scènes de chasse, vues de bataille, rencontres fortuites à l’orée d’une forêt, passage d’un gué, siège d’une citadelle dans le grand vent de l’Histoire —, ou peut-être plus précisément comme ces pans de merveilleuses fresques romaines que l’on retrouve, isolées, défaites, rêveuses, sur les murs gris des antiques villas effondrées. Et après tout, avouons que, jusque-là, en s’en tenant à l’énumération de diapositives disposées une à une sur une table lumineuse, on parvient assez bien à reconstituer le réel, la réalité obscure et sinueuse.

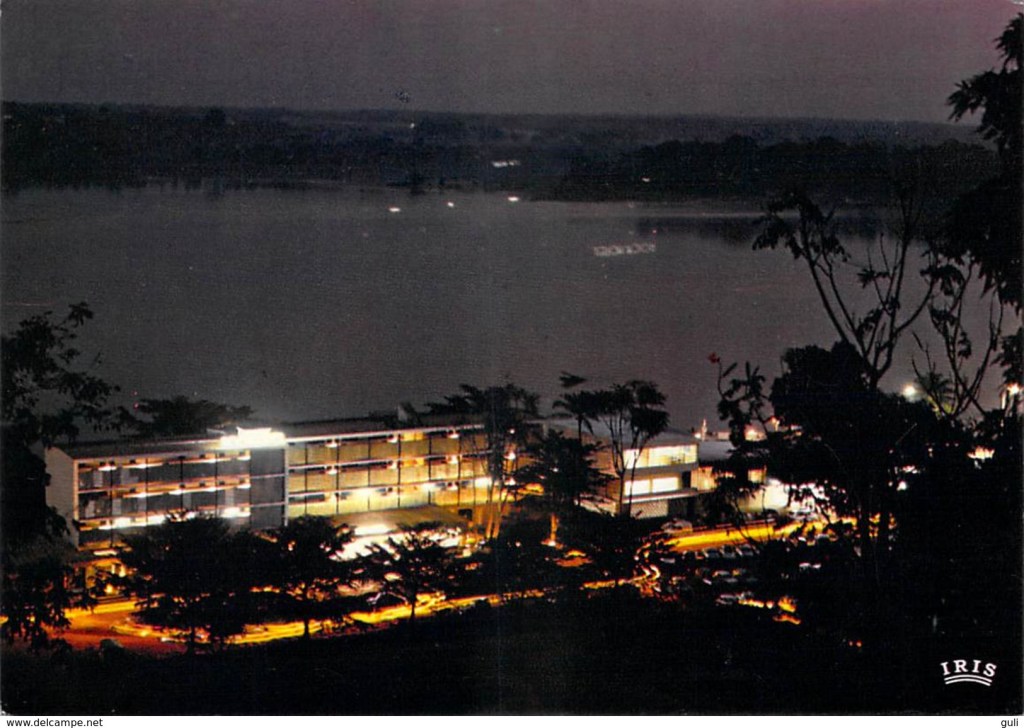

Alors voici les dernières images qui restaient de cette nuit, quarante ans plus tard : d’abord celle de l’intérieur blafard d’un commissariat de Bangui dans la nuit grouillante d’insectes, la terre battue par terre, des murs de planches, un bureau, et tous les Blancs de la petite compagnie assis épaule contre épaule sur un banc le long du mur, regardant une ampoule nue pendant du plafond, dans un silence consterné. Il se souvenait de l’agacement, de l’impatience, de la peur, et du salmigondis des palabres qui se poursuivirent inlassablement, à mi-voix, entre le guide et un gradé de la police centrafricaine assis sur un fauteuil de skaï et s’éventant avec les cinq passeports, le premier expliquant au second que le bougre qui s’était enfui en courant avait simplement eu peur d’être la victime d’une injustice ou de policiers mal intentionnés, que c’était un imbécile, que c’était un lâche, qu’on réglerait le problème entre gens de bonne volonté et de bonne religion, que ce n’était rien somme tout, qu’ils étaient des touristes français et c’était tout, et qu’après tout on pourrait bien solder tous les comptes en retournant tous ensemble au Rock Hôtel où ils logeaient, pour recueillir là-bas la garantie de sa direction et de ses vigiles qu’ils n’étaient ni des espions ni des brigands, et peut-être même les assurances de l’ambassadeur de France qui, ce soir-là, le dernier jour de l’année, devait fatalement assister à la soirée de Réveillon organisée à grands frais sur la terrasse, autour de la piscine.

Et ceci, enfin : le retour à l’hôtel, plusieurs heures plus tard, une fois l’affaire réglée, et la recherche irritée du fugitif dans les couloirs et les chambres dans les étages, le sermon qu’on lui fit une fois qu’il fut trouvé planqué dans l’une d’elles, les perfidies qu’on lui glissa, l’engueulade qu’on lui offrit, les moqueries qu’on lui répéta dans l’étouffoir de l’une des chambres que les randonneurs partageaient et où ils dormaient à six, les uns dans les lits, les autres (dont l’adolescent) sur des matelas par terre.

… et l’adolescent assis sur le plongeoir, la tête basse, un verre de jus de mangue dans la main (et toute cette folie tournant et retournant dans sa cervelle de quinze ans), approché par les prostituées comme s’il avait été pour elles le point de contact d’un refuge loin des tripoteurs…

Et puis ce fut, pour finir, ceci : vers minuit, la détente générale au bord de la piscine en compagnie des bidasses de l’opération Épervier, des diplomates, des riches Banguissois et des ministres en costume-cravate, colossaux et superbes, et l’adolescent assis sur le plongeoir, la tête basse, un verre de jus de mangue dans la main (et toute cette folie tournant et retournant dans sa cervelle de quinze ans), approché par les prostituées comme s’il avait été pour elles le point de contact d’un refuge loin des tripoteurs, un sorte de salon privé où les prédateurs en goguette (leurs clients) n’avaient pas accès à leur corps, une espèce de lieu d’immunité qui leur permit de s’offrir dix ou quinze minutes de respiration, comme ces escapades aux toilettes où les filles se retrouvaient en ligne devant les lavabos, se voyant à l’envers dans la glace, voyant la petite fille qu’elles avaient été et la fierté qu’elles avaient suscité chez leur mère et leurs tantes, refaisant leur rouge à lèvres, redressant leur coiffure et parfois s’enfilant du bout de leurs doigts aux ongles faits de petites goulées de gnôle pour tenir le choc et continuer de vivre dans un perpétuel vertige oublieux et indolore. Voilà ce que ce petit Français, parlant peu et mal, racontant plus ou moins n’importe quoi lorsqu’il ouvrait la bouche, évoquant une vie antérieure en Californie ou quelque chose comme ça (ce qui était pour elles non seulement proprement incroyable, mais surtout faux à l’évidence), voilà, donc, ce qu’il leur donna. Et lui, il prit cela pour une bénédiction. Il fut heureux, finalement, enfin.

— À suivre : Banjul, Gambie, 2004 —